Séquence 1: Autobiographische Texte

Text 1: Elias CANETTI, "Das Strassburger Münster", in: "Das Augenspiel" (1985)

Ich war ein einziges Mal in Straßburg gewesen, im Frühjahr 1927, auf einer Rückreise von Paris nach Wien. Ich hatte im Elsass Station gemacht, um das Münster und in Kolmar den Isenheimer Altar zu sehen. Ich war nur wenige Stunden in Straßburg und hatte nach dem Münster gesucht, plötzlich, es war am späten Nachmittag, stand ich in der Krämergasse davor, das rote Leuchten des Steins an der ungeheuren Westfassade hatte ich nicht erwartet, alle Bilder, die ich zuvor gesehen hatte, waren schwarzweiß gewesen.

Nun, nach sechs Jahren, kam ich wieder nach Straßburg, nicht auf wenige Stunden - auf Wochen, auf einen Monat. […]

Wenn ich mich heute frage, was den Ausschlag für Straßburg gab, so war es […] der Name Straßburg selbst, jener kurze Blick auf das Münster gegen Abend, und alles was ich über Herder, Goethe und Lenz in Straßburg wusste. Ich glaube nicht, dass ich mir das deutlich sagte, so unwiderstehlich wie jenes Abbild des Münsters in mir war wohl nichts, aber mein Gefühl für den Sturm und Drang in der deutschen Literatur war sehr stark und an die Vorstellung jener kurzen Periode in Straßburg gebunden. Diese Literatur war nun, 1933, eben in Gefahr. Was sie damals am meisten ausgezeichnet hatte - ihr Drang nach Freiheit - war bedroht und das war auch der eigentliche Inhalt des Dramas, von dem ich jetzt erfüllt war. Straßburg aber, die Brutstätte von damals, war noch frei. […]

Die Altstadt war nicht groß und wie von selbst fand man sich immer wieder vor der Fassade des Münsters. Es geschah ohne Absicht und war doch, was man sich eigentlich wünschte. Die Figuren an den Portalen zogen mich an, die Propheten und besonders die törichten Jungfrauen. Von den weisen Jungfrauen war ich nicht berührt, ich glaube, es war das Lächeln der törichten, was mich für sie einnahm. In eine von ihnen, die mir die schönste schien, habe ich mich verliebt. Ich bin ihr später in der Stadt begegnet und führte sie vor ihr Abbild, das ich ihr als erster wies. Verwundert betrachtete sie sich in Stein, so hatte der Fremde das Glück, sie in ihrer Stadt zu entdecken und überzeugte sie davon, dass sie lange vor ihrer Geburt dagewesen war, lächelnd am Portal des Münsters, als törichte Jungfrau, die in Wirklichkeit, wie sich zeigte, gar nicht töricht war, es war ihr Lächeln, das den Künstler dazu verführt hatte, sie unter die sieben Linken ins Portal zu reihen. […]

Doch das Eigentliche, was in diesen reichen Wochen geschah, in denen es an Menschen, Gerüchen und Tönen wimmelte, war die Besteigung des Münsters. Sie wiederholte ich täglich, ich ließ sie keinen Tag aus. Nicht bedächtig, nicht geduldig gelangte ich auf die Plattform oben, ich hatte es eilig, ich nahm mir nicht Zeit, atemlos kam ich oben an, ein Tag, der damit nicht begann, war für mich kein Tag und die Zählung der Tage bestimmte sich nach diesen Aufenthalten oben. So war ich mehr Tage in Straßburg, als der Monat zählte, denn manchmal gelang es, trotz allem, was es zu hören gab, auch am Nachmittag wieder auf den Turm zu verschwinden. Ich beneidete den Mann, der seine Wohnung oben hatte, denn für den weiten Weg auf die Schnecken hinauf hatte er einen Vorsprung. Ich war dem Blick auf die rätselhaften Dächer der Stadt verfallen, aber auch jedem Stein, den ich beim Hinaufsteigen streifte. Ich sah Vogesen und Schwarzwald zusammen und täuschte mich nicht über das, was sie in diesem Jahr schied. Ich war noch von dem Krieg bedrückt, der vor fünfzehn Jahren geendet hatte und fühlte, dass wenige Jahre mich vom nächsten trennten.

Ich ging in den vollendeten Turm hinüber, da stand ich in wenigen Schritten vor der Tafel, in der Goethe und Lenz mit ihren Freunden ihren Namen eingeschrieben hatten. Ich dachte an Goethe, wie er hier oben Lenz erwartete, der es knapp vorher in einem glückseligen Brief Caroline Herder vermeldete: »Ich kann nicht mehr schreiben, Goethe ist bei mir und wartet mein schon eine halbe Stunde auf dem hohen Münsterthurm.«

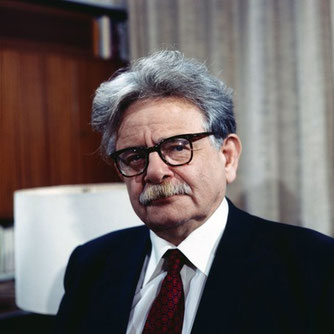

Elias CANETTI (1905-1994), Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937, Carl Hanser Verlag, S. 59-61

Text 2: Elias CANETTI, "Brecht" in "Die Fackel im Ohr" (1980)

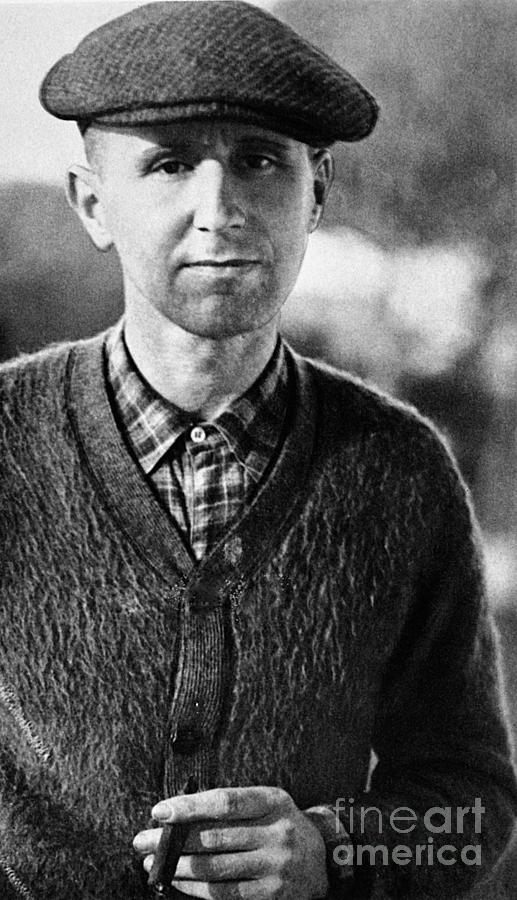

Das erste, was mir an Brecht auffiel, war die Verkleidung. Ich wurde mittags zu Schlichter geführt, das Restaurant, in dem das intellektuelle Berlin verkehrte. Da kamen besonders viele Schauspieler hin, dieser und jener wurden einem gezeigt, man erkannte sie auf der Stelle, durch die Illustrierten gehörten sie zum Bild, das man sich von öffentlichen Dingen machte. Es ist aber zu sagen, dass an ihrer Erscheinung, an Begrüßungen und Bestellungen, an Herunterschlingen, Schlucken, Zahlen, nicht übermäßig viel Theater war. Es war ein buntes Bild, aber ohne die Buntheit der Bühne. Der einzige, der mir unter allen auffiel, und zwar wegen seiner proletarischen Verkleidung, war Brecht. Er war sehr hager, er hatte ein hungriges Gesicht, das durch die Mütze etwas schief wirkte, seine Worte kamen hölzern und abgehackt, unter seinem Blick fühlte man sich wie ein Wertgegenstand, der keiner war, und er, der Pfandleiher, mit seinen stechenden schwarzen Augen, schätzte einen ab. Er sagte wenig, über das Ergebnis der Schätzung erfuhr man nichts. Unglaublich schien es, dass er erst dreißig war, er sah nicht aus, als wäre er früh gealtert, sondern als wäre er immer alt gewesen.

Die Vorstellung eines alten Pfandleihers hat mich in jenen Wochen nicht losgelassen. Sie verfolgte mich schon darum, weil sie so widersinnig schien. Sie wurde dadurch gespeist, dass Brecht nichts so hochhielt wie Nützlichkeit und auf jede Weise merken ließ, wie sehr er “hohe” Gesinnungen verachtete. Er meinte eine praktische, handfeste Nützlichkeit und hatte darin etwas Angelsächsisches, in der amerikanischen Spielform. Der Kult des Amerikanischen hatte damals Wurzeln geschlagen, besonders bei den Künstlern der Linken. An Lichtreklamen und Autos tat es Berlin New York gleich. Für nichts verriet Brecht soviel Zärtlichkeit wie für sein Auto. Die Bücher Upton Sinclairs, die Missstände aufdeckten, hatten eine zwiespältige Wirkung. Wohl teilte man die Gesinnung, die diese Missstände geißelte, aber das amerikanische Lebenssubstrat, aus dem auch sie hervorwuchsen, nahm man zu gleicher Zeit als Nahrung in sich auf […]. Es traf sich auch, dass Chaplin damals in Hollywood war, und seinem Erfolg, selbst in dieser Atmosphäre, konnte man mit gutem Gewissen applaudieren.

Zu den Widersprüchen in der Erscheinung Brechts gehörte, dass er in seinem Aussehen auch etwas Asketisches hatte. Der Hunger konnte auch als Fasten erscheinen, als enthalte er sich mit Absicht der Dinge, die Gegenstand seiner Gier waren. Ein Genießer war er nicht, er fand im Augenblick nicht Genüge und breitete sich in ihm nicht aus. Was er sich holte (und er holte sich von rechts nach links, von hinten und vorn zusammen, was ihm dienlich sein konnte), musste er sogleich verwenden, es war sein Rohmaterial und er produzierte damit unaufhörlich. So war er einer, der immer etwas fabrizierte, und das war das Eigentliche, worauf er aus war.

Elias CANETTI (1905-1994), Die Fackel im Ohr, 1980. Autobiographie.

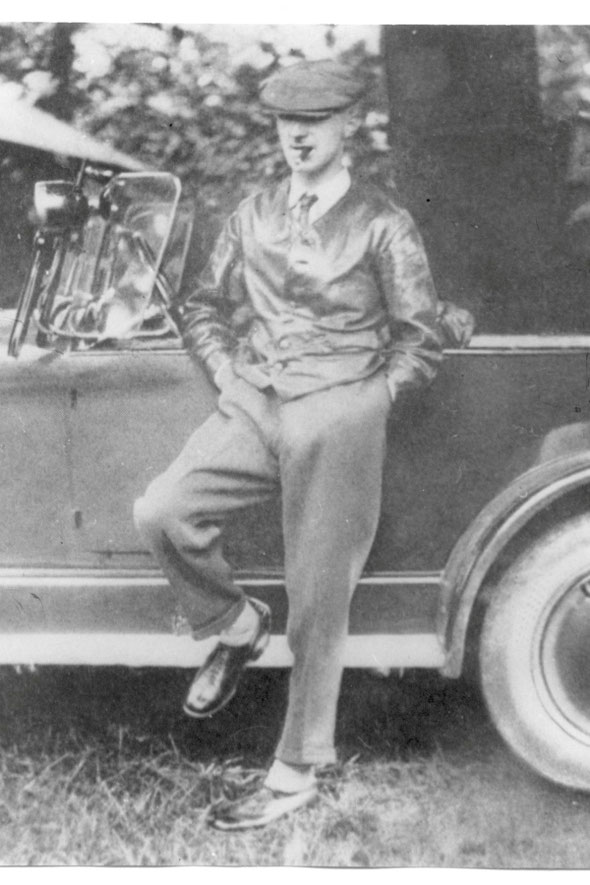

VERSION Description de Rilke par Stefan Zweig in: Le monde d'hier (1942)

Rilke war schwer zu erreichen. Er hatte kein Haus, keine Adresse, wo man ihn suchen konnte, kein Heim, keine ständige Wohnung, kein Amt. Immer war er am Wege durch die Welt, und niemand, nicht einmal er selbst, wusste im Voraus, wohin er sich wenden würde. Für seine unermesslich sensible und druckempfindliche Seele war jeder starre Entschluss, jedes Planen und jede Ankündigung schon Beschwerung. So ergab es sich immer nur durch Zufall, wenn man ihm begegnete. Man stand in einer italienischen Galerie und spürte, ohne recht gewahr zu werden, von wem es kam, ein leises, freundliches Lächeln einem entgegen. Dann erst erkannte man seine blauen Augen, die, wenn sie einen anblickten, seine an sich eigentlich unauffälligen Züge mit ihrem inneren Licht beseelten. Aber gerade diese Unauffälligkeit war das tiefste Geheimnis seines Wesens. Tausende Menschen mögen vorübergegangen sein an diesem jungen Manne mit dem leicht melancholisch niederhängenden, blonden Schnurrbart und den durch keine Linie besonders bemerkenswerten, ein wenig slawischen Gesichtsformen, ohne zu ahnen, dass dies ein Dichter und einer der größten unseres Jahrhunderts war; seine Besonderheit wurde erst in näherem Umgang offenbar: die ungemeine Verhaltenheit seines Wesens. Er hatte eine unbeschreibbar leise Art des Kommens, des Sprechens. Wenn er in ein Zimmer eintrat, wo eine Gesellschaft versammelt war, geschah es dermaßen lautlos, dass kaum jemand ihn bemerkte. Still lauschend saß er dann, hob manchmal unwillkürlich die Stirn, sobald ihn etwas zu beschäftigen schien, und wenn er selbst zu sprechen begann, so immer ohne jede Affektation oder heftige Betonung. Er erzählte natürlich und einfach, wie eine Mutter ihrem Kind ein Märchen erzählt und genauso liebevoll; es war wunderbar, ihm zuzuhören, wie bildhaft und bedeutend auch das gleichgültigste Thema sich ihm formte. Aber kaum spürte er, dass er in einem größeren Kreise der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit wurde, brach er ab und senkte sich wieder in sein schweigsames, aufmerksames Lauschen zurück.

Stefan ZWEIG (1881-1942), Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers, 1942.

Porträt Rainer Maria Rilkes durch Hellmuth Wethoff (1901)

Outre-Rinck

Outre-Rinck